父亲的格言

几年前的一个秋天,我回老家正赶上父亲和母亲在地里起山药蛋。这是一块村里土质最差的坡梁地,刨出的山药蛋却一个个有拳头般大小,一会儿拾一筐,一会儿拾一筐。邻村一位过路的,看到一个个喜人的大山药蛋,不由停下脚步,蹲下身子,加入到我们的行列。他一边帮我们拾,一边向父亲请教丰收的诀窍。父亲告诉他,除了调换了籽种外,关键是农家肥上得足。

老家是一个贫穷闭塞的小村,过去很少有读书人。上个世纪五十年代,政府鼓励孩子们上学。念了几个月私塾的父亲,考上了一所完小,家里人因舍不得几块大洋,没有让父亲上学,他的读书梦破灭了。

20多年后,父亲把他的读书梦想,寄托在我们兄弟俩的身上,他决心把我俩培养成读书人。为了供我俩上学,父母亲付出了许多心血和汗水。在那个缺钱又缺粮的年代,父母亲硬是以坚强的毅力和坚定的信念,供我们兄弟二人考上了大学。当时,村里许多人笑话父亲,放着两个儿子不让他们干活,却让自己一个人受罪,太傻了。

高考恢复后,我成为全公社有史以来,第一个考上大学的学生,接着我弟弟也考上了大学。一个贫寒的家庭,一下子培养出两个大学生,在周围引起很大的轰动。有一个人很好奇,专门从几十里外,步行赶到我家,看我父母亲长的什么样子,咋就供出两个大学生!

在我读小学的时候,还没有恢复高考,学校以劳动为主,但不论上课还是劳动,父亲都没有让我因家中事忙而请过假。直到如今,父亲当年对我说的一句话,我还清楚地记得,他说我人小,让我高中毕业后,再念一年书多学点知识。而那时根本没有补习的说法,也没有人补习,多数人巴不得早日毕业。当时父亲也没想到,高考在我高中毕业前不久恢复了,让我正点赶上了高考这趟首班车。

村里有的人说,喂猪不合算,辛辛苦苦一年,零钱换个整钱,白干。父亲说,这话不对,剩下的粪上到地里,打下的粮食不就是挣下的。所以,不论农活多忙,父母亲每年都要喂上一头猪。与那些没有养猪的人家相比,我家的地总比他们长得好。

父亲平时常说,养儿要培养他们读书,种地就要喂猪。起初,村人并不把他的话记在心上,后来当他们看到我家的地长得好,父母亲苦尽甘来,生活超过了他们的同龄人,这才觉得父亲的话有道理。

如今,父亲的“养儿读书,种地喂猪。”已成为村里人熟知的格言。随着时间的推移,父亲的格言也越来越为村里更多的人所接受。村里面不仅喂猪的人多了,供孩子们上学的人也多了。到目前为止,全村已有十几个孩子考上了大中专学校,有的还考上了名牌大学。

货郎担子

说起货郎担子,现在四十岁以下的人,恐怕已经很陌生了。其实在上个世纪五六十年代,货郎担子是农村人购买物品的主要渠道。一些城里的买卖人,多数是年轻人,挑着担子到农村叫卖,所以人们把这些叫卖的人叫做货郎担子。货郎担子卖的货有油盐酱醋、针头线脑、麻花麻糖、黑枣花生、洋布火柴、锅碗瓢盆等,可以说是五花八门,应有尽有。当然,货郎当中,不光是年轻人,也有上了年纪的,只不过人们叫顺了口,都习惯上叫他们货郎。

为了吸引人,每到一个村子,货郎都要拿出小拨郎鼓来使劲儿地摇动,那“布——隆——冬,布——隆——冬——”的声音会让本来有点死气沉沉的村子多了些生气。在街头玩耍的孩子们听到拨郎鼓的声音,就会回去喊大人们出来买东西。拨郎鼓是一种带把儿的小鼓,来回转动,两旁系在短绳上的鼓槌就会摆动着打在鼓皮子上,敲出声音来。直到现在人们还用“头摇的像拨郎鼓”这样的话,来形容孩子们不安分不听大人的话。那时人们买东西,除了用现钱外,大多是用米面、豌豆、扁豆之类的粮食与货郎换货,在换得生活用品的同时,货郎也就成了村里人日常生活中,接触较多的城里人。

我的家乡是晋北的一个小村子,离县城大约有二十多里路。父亲小的时候,县城里到我们村卖货的货郎大致就那么几个人,一个叫陈孩子,另一个叫曹孩子,好象还有一个叫吉民子的人。他们中的不少人,都是从关南(雁门关)的繁峙县来做买卖的。我最早是从几个故事里听到“货郎担子”这个词的。

一位小货郎挑着担子,带着一些杂货走村串乡叫卖。这一天,他卖给村里一位熟悉的老大娘三种货物,每一种八个铜钱。老大娘把数好的钱交给了货郎。货郎正要拿起来数一数,大娘说:“货郎货郎你不用数,三八我给了你二十五。”一听说大娘给了自己二十五,货郎以为老大娘不识数,就把铜钱装了起来,匆匆离去。晚上算帐,货郎怎么算也是少了两个铜钱,最后才明白是老大娘少给了他钱。原来老大娘知道这个小货郎是个贪图小利的人,就有意对他开了个玩笑。明的是自己不识数多给了货郎一个铜钱,实际上只给了他二十三个。第二天,当货郎再次来到村里叫卖时,老大娘出来把一个铜钱补给了货郎,并说:“小伙子,大娘昨天少给了你一个铜钱,害得你晚上没睡好,看把你的眼睛熬得红了。大娘给你赔礼了。”听了大娘的话,货郎一下子脸红到了耳根子上。从此以后,他再也不贪占小便宜了。

还有一个货郎作弄山民的故事。有一个货郎挑着一担蔬菜到城北的乡下去卖。一路上卖得挺顺利,等到了一个偏僻的山村时,只剩下一只乡下人很少见过的茄子了。他怕茄子失了水分不好看,就把它放入路旁的水泉里,自己上山游转去了。这个小村的人们平时吃水都是从水泉里挑。这一天,一位老人前来挑水,发现了泉眼里的茄子,不禁大吃一惊,高声喊叫起来:“不好了,泉眼里有妖怪了。”他这么一喊,惊动了全村的人,大家一齐拿着铁锹扁担来泉眼边打妖怪。这时货郎正好从山上回来,他看到人们说的妖怪正是自己放在水里的茄子,眼珠子一转有了主意。他对村里的人们说自己是擒妖的法师,这泉眼里是一只千年成精的紫茄精。今天幸亏他路过了这里,要不全村人的性命一个也保不住。说着,他从身旁一个年轻人的手中夺过一把菜刀,口中念念有词,挥刀把茄子砍成两半。货郎拿着两半茄子放在众人面前,指着里边的茄子说这紫茄精正怀了孩子,再过一段时间生了孩子,不一定有多少呢,到了那时候真的就没了村子里人们的活头。他说的挺悬乎,村里人把他当作了神人供着。这家请了那家请,在一位村里的老人的提议下,村里还请了一班戏,很隆重地唱了几天,以表达对货郎的感激之情。

货郎在村子里呆了一段时间,怕人们识破他的真相,最后找了个借口离开了村子。直到很久以后,小村子里的人才明白了所谓的紫茄精,其实就是一只他们以前没有见过的普通的茄子。

父亲有个远房亲戚,叫陈布宫,也是从关南来的买卖人。陈布宫有一副好身体,自小勤奋,一直挑着货郎担子在城北的西山一带走动。没几年,他就靠货郎担子挑出了一些家底,在县城开了一个字号,买卖也还不错,日子过得也还算滋润。那些年,我的爷爷过年过节的时候进城购置年货什么的,总要给陈家做一些掏厕所、修房子之类的杂活,有时候还领着父亲。

父亲说他小时候进城到陈家,陈布宫已经六十多岁了。他的妻子为人和善,不嫌贫爱富,村里的亲戚来了,她知道村里人饭量大,就做许多吃的,从来不虚情假意。父亲每次跟着爷爷进城,她都要给好多小零食儿。陈布宫有两个儿子,一个叫银扣,一个叫保堂。一家人过得还算不错。

就是这样一个美满的家庭,没过多久的好日子,因为那些年战乱不断,很快就衰落了。先是军阀混战,在一次驻守小城的阎锡山部队与冯玉祥部队的交战中,银扣不幸被落在自家院中的炮弹炸死,真的是祸从天降。后来,日寇占领县城,陈家更是雪上加霜,商业买卖难以为继,只好关门了事。陈布宫靠货郎担子挑出来的家底也就毁了。

而今,几十多年过去了,货郎担子早就被繁华的商业店铺所取代,人们过上了丰衣足食、安居乐业的幸福生活。如果陈布宫老人在天有灵,看到今天社会安定、商业繁荣,人们过着幸福的生活,他一定会感到无比的欣慰,也肯定心存羡慕吧。

来源:白羊文艺

返回新大同,查看更多 本文地址:侯建忠 | 父亲的格言 & 货郎担子https://www.sxdt.com.cn/show-14-19404-1.html

哆哒一下您儿此刻滴心情:

栏目推荐

-

刚刚,《哪吒2》冲进全球票房前10!破120.51亿超...

2月17日,据灯塔专业版数据,《哪吒之魔童闹海》(哪吒2)已超过票房120 51亿的《狮子王》,冲进全球影史票房前10!更多

2025-02-17 16:55:26

-

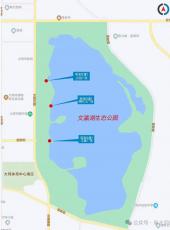

大同:3天累计32762人 同比增长12.55%

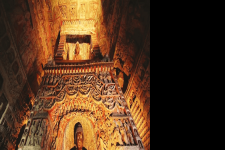

大同:3天累计32762人 同比增长12 55%!春节假期 云冈石窟景区非遗游持续火出圈随着首个非遗版春节的到来,全国历史文化名城大同,再次成为各旅游预订平台的热门旅游目的地。携程平台发布...更多

2025-02-17 16:34:23

-

云冈石窟|第1、2窟暂停开放公告

云冈研究院拟开展第1、2窟洞窟考古调查工作。为保证游客与文物安全,经研究决定,于2月11日起对第1、2窟采取临时封闭措施,待工作完成后恢复开放。更多

2025-02-17 16:33:34

-

大同老字号,新增6家!

经企业申报、商务部门初审、专家评审、社会公示等,第二批“大同老字号”认定出炉,我市6家企业的字号(商标)榜上有名。更多

2025-02-17 16:31:21

-

“融合之路—拓跋鲜卑迁徙与发展历程”展在深圳...

2024年12月14日—2025年3月23日,由大同市博物馆、内蒙古博物院、洛阳博物馆、呼伦贝尔博物院、深圳市南山博物馆联合策划的“...更多

2024-12-21 08:41:10

-

重启!云冈石窟第6窟和第12窟重新对外开放!

从云冈研究院传来消息,云冈石窟第6窟、第12窟在经过精心维护和修缮后,于12月16日重新对外开放。更多

2024-12-21 08:31:42

-

购在大同!让游客把大同美好记忆带回家

漫步大同古城,古老的街巷展现出现代生活与历史文韵碰撞出的新火花,让游客欣然感受老街的潮流新玩法。陈醋店的招牌产品是老...更多

2024-12-05 10:54:49

-

活动预告 | 致敬一座城——回望百年 光影留存...

此次阅读分享活动,刘晋川老师将根据时间脉络,以大同城墙老照片为切入点,讲述近百年来大同城墙的沧桑巨变,通过其拍摄的影...更多

2024-12-05 10:48:23

-

从大同古城到中国院子:一座城的“活化之路”

(该图片来源:网络) 芒种时节,年逾七旬的上海人老陈和三五好友在其四合院中央以茶会友,体味古人的闲情雅致。这...更多

2024-06-25 11:16:21

-

“古都文化行 书香润万家”赠书活动暨大同市作...

5月30日,大同市作家协会、古都大同文化系列丛书编委会、灵丘县文联、灵丘县作家协会组织作家会员赴平型关大捷纪念馆、灵丘博...更多

2024-06-02 18:04:50