近日,我市作家侯建臣的短篇小说《北都街的燕子叫着齐福仁的名字》被《新华文摘》2019年第1期转载。

小说《北都街的燕子叫着齐福仁的名字》首发2018年第9期《鹿鸣》,被2019年第1期《新华文摘》转载,该小说写了一个从农村走出来的人一直以来无法释怀的对乡土的追念,这种追念一直伴随着他的生活,或者生命。当居住在城市边缘的他再一次面对与故居的别离,一直以来努力营造故土概念的他,又一次产生出巨大而无以言说的失落与无奈,于是一只狗、一个疯女人都成了他追忆过去的替代品。而那曾经飞翔在他头顶上的燕子的叫声,在他生命快要走到尽头的时候,也一直、而且一直,萦绕在他的心头。原来,根的感觉有时候真的会一直伴随一个人的人一生。

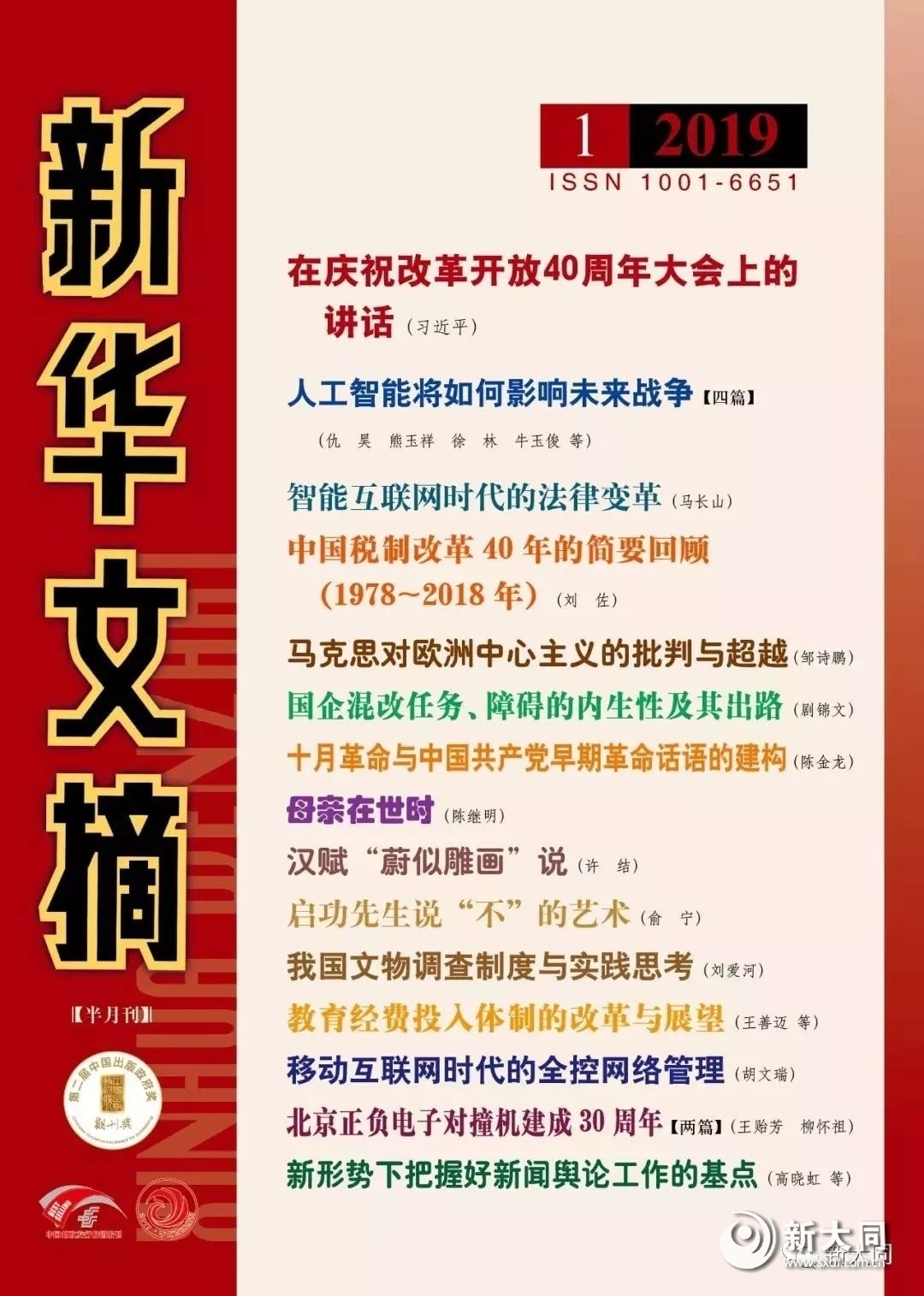

《新华文摘》是人民出版社主办的是一个大型的综合性、学术性、资料性的文摘半月刊,其选登论文代表了各领域的前沿思想和荟萃了各学科的学术精华,在我国学术界和期刊界拥有极高的学术地位和声誉。

作者简介

侯建臣,大同市民间文艺家协会主席,大同市作家协会副主席,鲁迅文学院高研班学员。作品散见于《小说选刊》《新华文摘》《散文选刊》《小小说选刊》《微型小说选刊》《阳光》《山西文学》《山东文学》《黄河》《北方文学》《星火》《写作》《短篇小说》《当代小说》《读者》《文苑》《经典美文》《特别关注》《格言》《中国校园文学》《儿童文学》《文艺报》《北京日报》《天津日报》《新民晚报》《羊城晚报》等报刊,多篇作品入选年度排行榜、年选等选集。出版有散文集《边走边哼》和小说集《走着去一个叫电影院的地方》等。

链接分享

《北都街的燕子叫着齐福仁的名字》

齐福仁每天都要到北都街甲一号去转转。

其实那地方已经不叫北都街甲一号,甲几号甲几号已经被锤子、铁钎和大型挖掘机挖没了,但齐福仁还是习惯这样叫。

有时候在路上碰到熟人了,打个招呼,问去哪呀,就说北都街甲一号。哪里呀?北都街甲一号?不是拆了吗?不是正在建成一栋栋楼房吗?齐福仁点点头,但他总是习惯那样叫。好像那样叫了,北都街甲一号还存在着似的。老婆也说,哪有啊?哪有啊?哪还有个北都街甲一号?你病人啊?他不和老婆争辩,他只是感觉北都街甲一号还在那儿,北都街甲一号不在那儿能在哪里呢?就像一个叫农村的地方,也正在消失,有的村子已经消失了,但在齐福仁的心里,农村还在某个地方存在着,有时候半夜突然醒来,想起农村来,齐福仁的心里就莫名其妙地会有一个地方,他也说不上那是哪个地方,但好像是心里有个指南针一样,指南针的箭头就指着一个叫农村的地方。

那地方现在是个工地,每天都有工人在不停地施工。城市总是在建设中,每一天都能听到远处近处响起来的大型机器的声音,时不时就会看到有高高的塔吊在某一个地方戳穿天空一样挺立着,一直挺着一直挺着,好像真的能把天空戳穿似的。先是旧城改造,旧城确实旧了,老城墙的圐圀里,靠近街面的地方也有高楼,也是门面光鲜,一派城市的景象,但往深了走,在东北和东南那几片,却仍然是高低不齐的院子,有一些平房墙都从外边努出来了,像是老年人身上无故长出来的什么东西。显见的是,那些房子们立着立着,大多立不行了的样子,没准在哪一天,说倒就倒了。对于旧城的改造,也有分歧。有的人认为这些老房子就应该保存起来,一个古城总要留下一些什么东西来,才感觉能延续下什么来;有人又认为这纯粹就是一个城市的痈疽,况且,那么多人住在老旧的房子里,不好住事小,出了事就不得了了。分歧各方各有各的道理。政府也难,最后只好折中,保留一部分老房子,重新修缮,然后出租给商人开客栈;另外一部分就拆迁掉,规划出一栋一栋高楼大厦来。

然后又是道路拓宽,感觉城市每天都在拓宽道路,可是无论怎么拓,却总是感觉道路很拥挤。一条旧路拥着挤着,以为把这条路拓宽了,就畅通了,可是当这条路拓宽以后,仍然是拥挤的,仍然是拥挤在一起的车辆里的司机们唠唠叨叨的怨声。

怎么能想到呢,在齐福仁有生之年,城市建设的步子却已经走到了北都街。

最早是来来往往的拉土大车,一辆一辆走了,一辆一辆又回来了。好像它们要把这里的过去一齐拉光。这样一想,齐福仁就总感觉自己的心一下一下地疼,莫名其妙得连他自己都失笑。人家是往走拉需要拉走的东西,跟他又有什么关系呢,他何至于就心疼了呢?可是他总是会有这样的感觉,忍都忍不住。慢慢地塔吊也起来了,工人们也多起来了,当轰轰隆隆的机声彻底响起来的时候,齐福仁才长长地叹了一口气。明明的是,这地方要换个地方了,现在还有一点过去的影子,过不了多少天,这地方肯定就会变成另外的一个地方了。

说起来,北都街已经处在城市的边缘。如果把城市比成正在开放的花朵,北都街充其量也只能是这花边上最不起眼的一片。更多人都不愿意把这里跟这个城市联系起来,只说,那地方也就是原来的瓦沟嘛,那地方就是一个出瓦的地方嘛!

北都街这一块地方,就是原来的瓦沟村,当年瓦沟村的人想到城里,还得过一条小河,小河原来不小,叫玉河。据老年人们说,当年的玉河,那是一望无边,在阳光和月光下,堆金积玉,粼粼波光,十分好看,古城八景就有一景叫“玉河晚渡”。后来玉河变成一条小河了,和北方所有的河一样,有气无力地流着,好多时候说断流就断流了。许多城里人看到早晨街上摆着卖菜的农民,都说那估计是瓦沟村的。瓦沟村的村民都傍着玉河种菜,一畦畦一畦畦,有白菜、蔓菁,有大葱、芜荽;也有一大片一大片的黄花儿,一到了季节,黄灿灿地晃人眼,城里的人看见了,总说好黄啊,真是好黄好黄啊。说完这话,就笑笑,看看过了河靠近路边的一排小房子,显得意犹未尽的样子。那些小房子曾经红火过好长时间,白天房子前总有女人三个两个地闲坐在路边,有磕瓜子的,有发呆的;一到了晚上就灯红酒绿起来,一闪一闪的霓虹灯光和播放出来的音乐把城里的一些人挑逗得坐卧不宁。都是外地来的女人,大多是东北来的,也有四川的,租了瓦沟村的房子做着自己的营生。一段时间,城里的人说起娱乐活动,总要提到那里,有一些喝完酒了,就成群结队或者一个人悄悄地遛到这里,快活上一下,又悄悄地离开。好像还流传过一个段子,说呆在这里的一个东北女人给家里的姊妹们写信,信的内容只有六个字“人傻、钱多,速来。”

后来城市不断向周边蚕食,慢慢就把瓦沟村也变成城市的一部分了,虽然那些原来的村民仍然保持着农村人的习惯,城里人很不愿意承认他们和他们是一样的城市人,但他们确实已经是城市人了。他们把多余的房出租给来城市谋生的更远的农村的人,他们有的还种菜,而有的却是八旗子弟一样悠哉游哉地过着靠吃房子或者吃城市占领他们土地的补偿款了。这些人经常会用一根草棍儿一边剔着牙缝一边嘻笑地看着那些自认为是城里人的人匆匆忙忙地奔走在上班下班的路上,看着看着,就把牙缝里的东西连同他们的得意一下子吐出来。

齐福仁是老大学毕业生,放在早些年,那就是中了状元。村子里考上大学的能有几个?可是齐福仁一个穷人家的孩子,硬是在他母亲的坚持下,念完了完小,念完了初中、高中,最后考到了大城市里。他从农村考上学校后,一毕业就留在了城市里。最早住的是那种排式平房,每个人家都有一个小院子。尽管与农村的院落有所区别,但总还是有一个小空间,能像在农村里一样种种菜。慢慢地随着城市人口的不断增长,平房一批一批地拆掉,高楼一栋一栋地建起来,好多人为能住进高楼而兴奋,可是每有一批平房消失,齐福仁的心底就失落好长时间。他所在的单位不错,他住的那些小院子就是单位的。一段时间,各单位都在用自己所占用的土地为单位职工盖楼,齐福仁最担心的就是这个,可是他担心也没用,这一天到底还是来了。尽管他已经是单位的一个不小的官,但个人的力量根本就顶不住大趋势,也顶不住城市楼房化的进程。单位的平房拆迁后,在原地起了高楼,给每个职工都分到了宽敞的楼房,这让好多人都欢欣不已,齐福仁则失落了好长时间,因为高楼生生地把他种在院子里的土豆、西红柿和白菜一下子都消灭掉了。

住在楼房里,齐福仁并不开心。村里的亲戚进城来看他,会在宽敞的房子里转来转去,并不断地发出赞叹和羡慕不已的声音,齐福仁虽然附和着,心里却感到隐隐作痛。他感觉楼房切断了他和土地的联系。后来,齐福仁还是把楼房处理掉,在北都街这一块,也就是瓦沟村买下了一个小院子,又开始了他的城市化农村生活。当时虽然妻子很不满意,但是她知道拗不过齐福仁,也就只好顺从了。生活在北都街这一块,齐福仁觉得比楼房强多了,唯一令他不满意的,就是这里流动人口多,比较混乱的环境。

可是有一天,这里也列入了城市建设规划,这里的平房也要被铲除掉了,这让已经迈入老年的齐福仁怎么也不能接受。

刚搬迁的时候,房子还没有拆,那地方还只是一片搬迁后的迹象,每一个院子都还存在着,只是有一些院子的房顶象征性地挑了,沿街的墙上一长溜歪歪扭扭地写着“拆”字,很像是某些电影里的镜头。人们都搬走了,开始有的人家还想拖,但拖也是拖不住的,一家一家地,慢慢就都搬离了。齐福仁家也是。房子是老房子了,院子也是,住着没有什么,要搬走了,觉得啥都舍不得。知道了终究要搬,齐福仁就来来回回地在院子里、院子周围转来转去。要搬离的前一天晚上,齐福仁是睁着眼看着院子上空的那片天空过完的。他觉得那天空里的星星都是留恋的眼神,仿佛一离开了,就再也见不到了。离开的时候,院子里的玫瑰还长着,一大片艳艳的花让院子都要变成粉红色的了。还有房檐下的那窝燕子,有几年了呢,似乎搬来时就有了,又似乎是跟他们一起搬来的。每年的春天,不知道是哪一天,突然就听到了燕子的叫声,就吃了一惊,忍不住想问问,你们是啥时候来的?燕子在院子上空飞来飞去,一开始嘴里含的是草和泥,慢慢地就是虫子了,那是窝里有小生命了,只要听到大燕子飞回来,窝里的小燕子们就会伸出长长的黄嘴,张得大大的,声撕力竭地叫着。虽然那么吵,可是家里人都不烦。到了秋天,也说不上是哪一天,院子就空空的了,院子里其实没有缺少什么,却总有空空的感觉,才知道燕子已经好几天不见了。是飞走了,回到南方去了,估计是某一天的某一次,它们站在院子的电线上边,叫了几声,转着头看看,待一会儿再叫几声,是跟家里人告别呢,竟没有谁注意到。院子一空,心里就多了一份等待,像是家里的什么人外出了,等着他们回来一样。

跟着搬家的车子离开的时候,齐福仁不敢回头,他怕看见熟悉的那一切后流出泪来。他在心里告诉自己,他是不会再回这里了。可是搬走后没几天,他就从梦里哽咽着醒来了。在梦里,他看到了院子里的玫瑰花都耷拉下来了,软软地说着同一个字“渴”。他还听到了几只燕子边飞边喊:齐福仁,齐福仁。齐福仁以前很少做梦,老了后也有从梦里哭着醒来的情况,那大致是梦到爹和妈了,每一次梦到的不是爹妈要离开他就是他要离开爹妈。这一次却不是爹妈,他是真的梦到院子里的玫瑰和燕子了。

第二天,齐福仁早早地起来,脸也没洗就来老院子了。

北都街的住户都搬光了,电线东一条西一条地挂着,搬家时地上扔下的东西烂七八糟,一下子显得很破败。一只狗在街边的一块石头上卧着,见齐福仁走过来,竟然站起来摇了摇尾巴。那是一只流浪狗,以前总在北都街这一块流浪,经常能见到,却根本就没有在意过。现在再见到,竟从它的眼里看到了熟悉的东西。它呢,也看着齐福仁,估计是它也跟他有着一样的感觉。

绕过垃圾堆走进小院子,玫瑰竟然还在,而且开得正艳。以前到这个时候,老伴会慢慢地摘一些放在院子里的窗台上晒着,做一些玫瑰酱,子女们回来就给带上,亲戚朋友来了,也让带些。看着那些花和正要开放的花,齐福仁想摘一些带回去,但想想就没摘。估计它们是只能开这一次了,还是让它们开个尽兴吧,过不了多长时间,或许它们就不在了。檐下的燕子窝却没了,窝里的那些碎毛散落在地上,不知道是让人捅了,还是怎么着了。齐福仁总感觉耳边有燕子的声音,抬头看,天却是空的,似乎连这个城市上空经常会有的白云也没有了。

那条狗一直跟着他,它离他有一段距离,他走它也走;他停下了,它也停下了。他想,如果它一直跟着他,他就把它一直领回家去。那样老伴可能会怪他,但他不怕,他觉得它已经是跟他好长时间的一个亲人了。但到了快要走出北都街的时候,那条狗却停下了,他回头看它的时候,它也看着他。他再往前走,它就往回走了。当他走出好远,回头看,它又卧在刚才的地方了,仿佛是,那个地方才是它呆的地方,而且是它要一直呆下去的地方。

每一次去,那只狗总在那儿。

齐福仁去的时候大多是上午九点钟左右,这个时间他在租住的家里吃了饭,到离家不远的生态园转一圈,顺路一拐就拐到这里了。没来由地,齐福仁总是会朝这边拐过来。那只狗呢,似乎是知道齐福仁会每天来的,而且也知道齐福仁会在九点左右来,每到这个时候,它就把头扭过来朝着齐福仁来的方向看。一看到齐福仁来了,它就把眼睛睁得大大的,等齐福仁走得近了,就站起来。齐福仁走进院子里,它也跟着进去;齐福仁盯着玫瑰看,它也盯着玫瑰看。能看出什么来呢?不知道,连齐福仁都不知道。估计那狗也不知道,但它总是那样。走的时候,也绝不超过拐角那儿,当它跟着齐福仁走到那儿的时候,就朝齐福仁看看,扭了头折回去了。

有一天,齐福仁看到了一个女人。女人穿得也还算干净,脸庞也不算难看。齐福仁看着,就觉得似乎在哪里见过,想想原来真是见过的,她就是经常在北都街的小巷子里来来回回走的女人,她都走好多年了,一直走。齐福仁也不知道她是哪家的人,那些年齐福仁忽略的东西很多,比如那条狗。可是现在,这个女人,还有那条狗,成了这里的故人,每一次见到他们,齐福仁的心里就有一种说不出来的感觉。那是一个神经有点问题的女人,齐福仁走到她身边的时候,她朝齐福仁笑了一下,齐福仁看着她,突然就有了想说点啥的欲望。齐福仁还没有说出啥来,那个女人就把头扭了,看北都街那一片正在破败的老院子,眼睛里竟然是一片阴霾。

开发商已经把那一片用围栏围起来了。狗也挪了地方。

狗原来呆的地方,变成了出出进进工地的车辆走的路,一辆辆大车把围栏里的东西拉出去,再把外边的东西拉进去。狗只好挪在另一个地方,离原来它卧的地方不远的一个地方。女人也常在,女人还会围着工地围起来的围栏转,最后就站到一棵树下,一直站着,目光空空地看一个地方。那棵树也是原来就站在这里的,周围的好多树都没有了,只有这棵树还在,或许是离工地远了点,还暂时影响不到工地的施工。齐福仁进不了里边了,闪着白光的铁皮把原来的北都街那些曾经的老院子们围起来后,他就只能像那个女人一样围着围栏转了。他一直把那个女人看成是一个疯子,可是她哪里是一个疯子呢,他不是也是一样的吗?他不是也跟她一样围着围栏转吗?他不是也经常空空地看着曾经的北都街上面的某一个地方吗?

似乎是有了约定,每天齐福仁、那个女人和那条狗都会准时出现在北都街,齐福仁走过来,那只狗就看着他,而那个女人则总是嘴里说着什么,也听不到声音,目光空空地看着一个地方。是什么地方呢?齐福仁顺了她的目光看过,也没看出她究竟是在看哪。

齐福仁曾经想走进铁围栏围着的里边,他想看看里边变成啥了,可是被看门的人拦下了。看门的人没有任何表情地朝着他喊:干什么?干什么?他也不知道他要干什么,他只是莫名地想进去看看。从看门人的眼光里能感觉到,他把齐福仁当成了一个瞅便宜的人,或者疯子。那一刻,那条跟在齐福仁后面的狗竟然朝着看门人叫了几声,齐福仁还没有听到过它叫,他一直以为它是一只哑巴狗。

某一天,齐福仁来的时候,没有看到那条狗。他把周围都看了,也没有看到。估计是找吃的去了,齐福仁想。他有固定的家,每天能按时吃饭,一条流浪狗真是不容易,每天还得到处去寻找吃的。想到这儿,齐福仁就开始责怪自己,怎么就没想到该给它带点儿什么呢,至少每天应该把家里吃剩下的饭带一点儿吧,有些剩饭放在冰箱里了,第二天不是还要倒掉吗?齐福仁一直等着狗回来,可是等了将近半天,也没见它的影子。“二八月狗游食”,他想起了村子里流行的一句话,是说狗一般在二月、八月发情,想到这儿齐福仁笑了,可不是吗?现在正好是八月天呢,还不准人家谈恋爱去?这样想着,齐福仁多少宽了点儿心。

那个女人倒是还在,而且还是在看着一个什么地方,齐福仁很想跟她说说那条狗的事,可是她一直看着一个什么地方,那么专注的样子,齐福仁就不好意思打扰了。或许她是真的看着什么一直让她觉得该看的东西吧?

齐福仁的心里空空的,离开的时候,他又一遍一遍地想,它是不是死了?

让人打死吃了肉了吗?

吃了被“毒鼠强”毒死的耗子了吗?

掉到下水道里出不来了吗?

……

齐福仁想着,心就沉沉的。就像惦记着一个自己的家人。

快拐过街角的时候,回头看,那个女人却也正朝着他看呢。

雨拖泥带水地下了好几天。齐福仁呆在家里坐卧不宁,他想起了古诗文里写雨打芭蕉的声音,原来那声音对心情悠闲的人来说,是绝妙的天然之趣;对愁肠百结的人来说,却是煎熬啊。齐福仁听着窗外的雨声,心就变得湿湿的,似乎雨不是落在地上,而是一群一伙地拥着挤进了他的心里。

她还在看某个地方?会不会淋得病了?

它还在那儿卧着?会不会卧到离平时卧的那个地方不远的公交候车厅下?

齐福仁迫不及待地出门了,老伴让他带上伞,他又想起了什么,回到家里搜寻出好几件旧衣服和一些塑料袋儿,朝着北都街走了。齐福仁走在雨地里,总感觉雨停了,总感觉再没有雨滴打在伞上面了,可是把雨伞拿开,却见天仍然是黑铁一样的沉,一大群雨滴恶作剧一样一齐朝着他的脸上拥来。

那个地方是空的,雨已经让那地方变成了湿湿的泥地。狗不在,齐福仁心安了一些,倘若那狗还一直在那儿卧着,他都想到了他会跑过去,赶紧把那些塑料袋儿苫到它的身上去。那么它又能去哪里呢?不远处的候车厅下没有,远处的屋檐下也没有。雨片落下来,齐福仁似乎都感觉它被雨砸到泥地里了。

看那棵树下,也是空的。那个女人呢,是家人拦着不让她出来了吧?好好的一个人,怎么就有病了呢?她是跟父母生活?还是有老公孩子?这些问题纠缠着齐福仁,因为没有一个确切的答案,他的心就揪得紧紧的,也歉歉的,似乎是他没有尽到责任似的。

可是……可是……他怎么又看到他们了呢?它不是就在一个地方站着吗?她不是也在一个地方站着吗?他们似乎一直在等着他,他看到他们的时候,他们不是在怔怔地看着他吗?他们(她和它)的眼神,不是能看出来他们是在一直等着他吗?

齐福仁的眼睛湿湿的,似乎是一群雨点趁他不注意的时候就拥过来了,可是怎么会呢,他的头顶上不是打着一把伞吗?

工地的大门开着,平日里守在那里的把门人不在。齐福仁突然好想进去看看,齐福仁好久没有看到玫瑰了,也好久没有听到燕子的叫声了。他以为他还会梦到它们,可是它们却再也没有在他的梦里出现过。它们一准是怨着他了。

许是下雨的缘故,意外地,齐福仁走进了工地。在他的身后,跟着那条狗,跟着那个女人。远远地看,举着伞的齐福仁像是个领队,后边紧紧地跟着他的队伍。似乎是,他们的步子还踩着某个点儿,那沙沙的雨声倒更像是为他们喊的口号或者吹出来的哨子声。

老院子不在了,老房子也不在了,在曾经住了好多年的老地方,一切的老东西都看不到了。老印象一点也寻不到了,一排一排新墙正在往上生长。雨冲刷着旧的印迹,那向上生长着的墙们,也像是雨一样,把齐福仁心底所有的记忆都挤没了。或许呢,把那条流浪狗和那个神经有点问题的女人的记忆也都挤没了。齐福仁看着那些墙和到处堆着的砖们,看着挺立着的建筑设备们,那些东西就是要把他的记忆彻底而干净地擦掉。齐福仁抬头看了一下天,确实是,天也不是原来的那一片天了。

齐福仁叹了一声,突然就软软地倒了下去,像是做着一个舞蹈动作,慢慢地慢慢地就倒了下去。那条狗和那个女人惊恐地看着他,一直看着他。

家里人推着坐在轮椅上的齐福仁又去过几次北都街,围栏里的楼房一天一天地长高,北都街上面的天空依然该晴时晴该阴时阴。

不就是正在建设的楼房吗?有什么好看的呢?家里人不理解,家里人怎么能理解齐福仁那隐在心里的东西呢?

一条狗,一条流浪狗?嘁!说出来都会让家人失笑。

一个女人,一个疯女人?哎哟!简直不可思议。

可是呢,可是齐福仁的心为啥总是空空的,有什么东西能把他心底的空补上呢?

齐福仁很少再出来了,可是他总是问家里人北都街的楼房盖得怎么样了。他总问,总问。人们以为他想住新楼房了,老婆也以为他终于想住新楼房了,总会用奇怪的眼神看着他。有时呢,老婆也会顺嘴安慰他:快了,快了,很快就要回迁了。听老婆这么一说,齐福仁就笑笑,眼里却是空洞的表情。

齐福仁没有等到回迁的那一天,北都街那一块的楼房盖起来了,回迁的住户都领到了房子,当房子装修好了准备回迁的时候,齐福仁却不行了。齐福仁离开的时候,眼前出现了一大片的玫瑰花,还听到了燕子的叫声,燕子的叫声不是别的声音,却声声在喊:齐福仁,齐福仁。

那条狗呢?那个女人呢?他们就坐在北都街的天空底下,他们和齐福仁在一起坐着,而且有一句没一句地说着话。

他们一直说着话……

作者:侯建臣 来源:新华文摘

返回新大同,查看更多 本文地址:侯建臣:北都街的燕子叫着齐福仁的名字(小说)https://www.sxdt.com.cn/show-14-17986-1.html