公元290年,西晋白痴皇帝司马衷即位。第二年,“八王之乱”爆发。

此后十余年,晋王室内部自相残杀,匈奴刘渊在山西起兵,羯人石勒在河北呼应。黄河以北,一地鸡毛。

于是,捡鸡毛的巨人拓跋猗㐌出手了。

连 载【十四】

拓跋猗㐌[2]

1

“桓帝葬母”的第二年(公元298年),拓跋猗㐌纵深向北发动了一次远征。

为何向北呢?因为西部是拓跋猗卢的势力范围,东部是拓跋禄官的地盘,南面是晋人疆土,又有五部匈奴混杂,一时势力难以扩展。怎么办,只有向北扩张。

他先穿越漠北,然后挥兵西进,史称“度漠北巡,西略诸国”。这一次北巡,一去就是五年,漠北草原的零散部族经此扫荡,归附者有20余部(史称“20余国”)。

回师参合陂,拓跋猗㐌屁股还没有坐稳,就接到了另一个好消息:匈奴刘渊在离石造反啦。

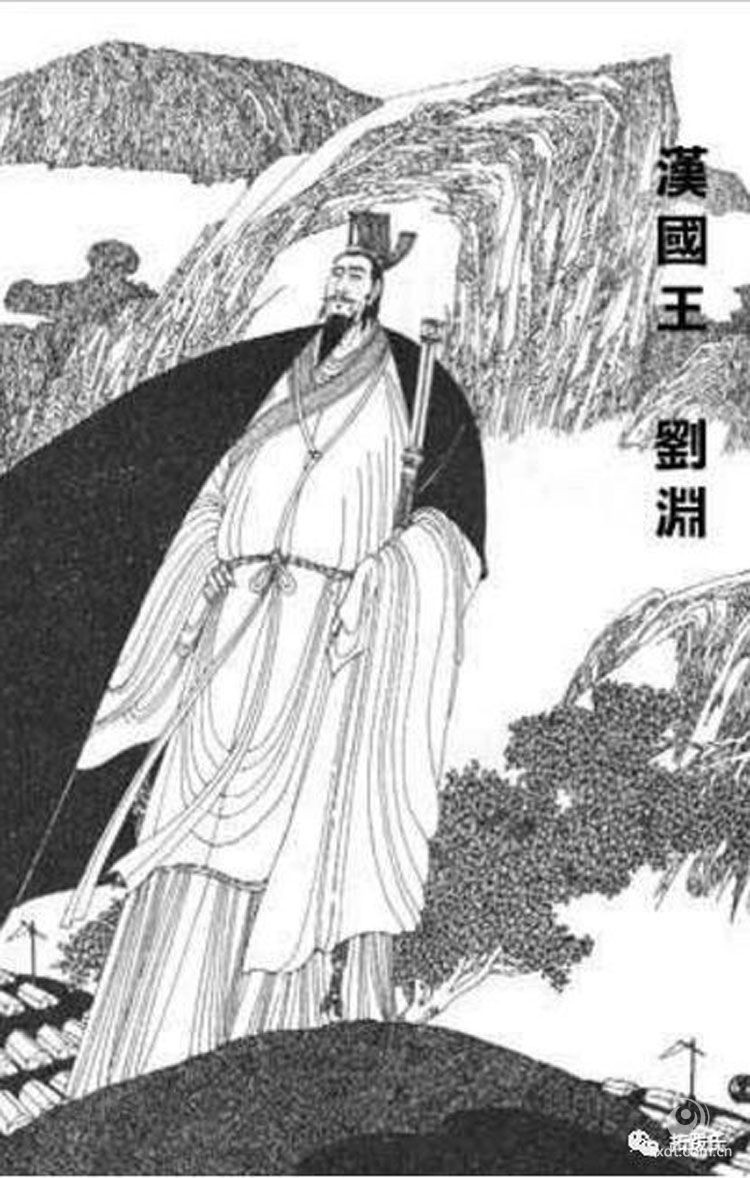

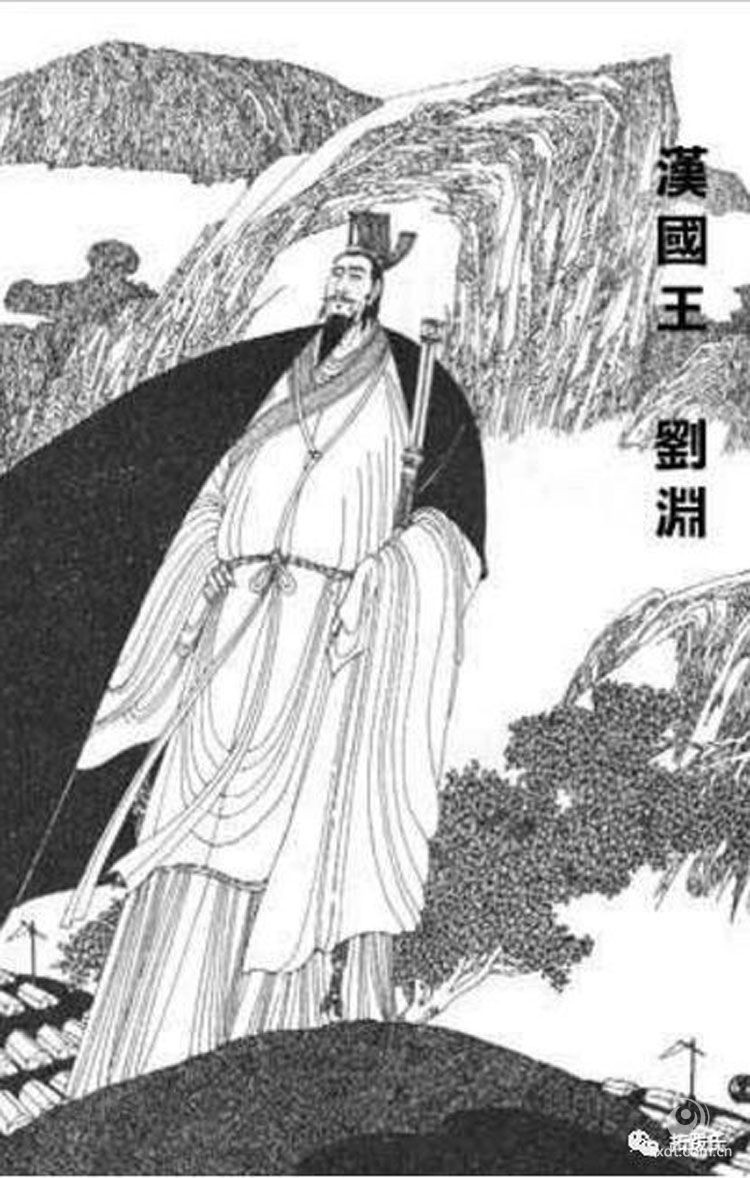

刘渊(?-310年),新兴(今山西忻州北)人,匈奴族

这是公元304年,刘渊自称汉王,五胡十六国自此发端。

为什么说这是好消息呢?因为诸胡称王称帝,西晋必定朝野震动,寻求外援,这正是天赐良机。

果然,不久拓跋猗㐌就收到了求援信。信是并州刺史司马腾派使者送来的,信里面呢,免不了要说一些客气的话,顺便称赞一下拓跋猗㐌收服漠北诸部的武功。当然,主要内容是说,刘渊造反,我这里收拾不住啦,意思呢,就是借兵。

借,当然要借!但是怎么借,借多少呢?拓跋猗㐌就问辅相卫操的意见。

卫操分析局势说:晋王朝现在是首尾难顾,司马越和司马颖几个王爷自相残杀,西边是李雄叛逆,自称成都王,现在并州离石一带又有刘渊起兵,战场长达千里,到处一片废墟。各个州郡的长官都拥兵自重,根本不会来救援,所以司马腾此举是孤注一掷,现在,拓跋健儿们一展拳脚的时候到了!

“此次出兵,如同齐桓公、晋文公匡扶周室一样,必定威名显扬,载入史册。如果助朝廷(晋王朝)退敌成功,朝廷必然给你封号,这样一来,你上应天命,将来必成大业。”

拓跋猗㐌大手一拍:对,要么不打,要打,就狠狠地打!

他命卫操亲自主笔写好战斗檄文和与晋军结盟的盟约,派文武官员飞马送到晋阳城,然后就开始召集人马。

2

要说这拓跋猗㐌的号召力可真不是吹出来的。

这是拓跋联盟第一次向南用兵,地势凶险,劳师远征,又没有牧场可以占领,对手又是极难对付的刘渊五部匈奴部众。很多部族大人一开始是持反对意见的。更何况,古时发动重大战役,召集人马并不是件容易的事。平时兵马分散各处,聚集本来就难;还要准备粮草,说服动员,一般来讲,总得十几天到一个月的准备时间吧。

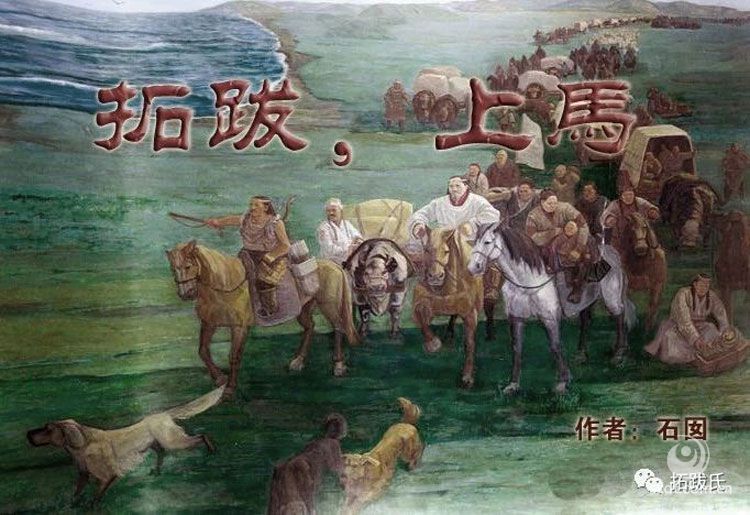

拓跋猗㐌却是创造奇迹的人,他就那么招呼几声,向拓跋大众展望了用兵关南的远大前景,允诺说中原富庶,有很多财宝和女人……短短几天时间,就集合了十几万大军。再加上卫操的煽风点火,穆帝拓跋猗卢、昭帝拓跋禄官也派兵前来助战。

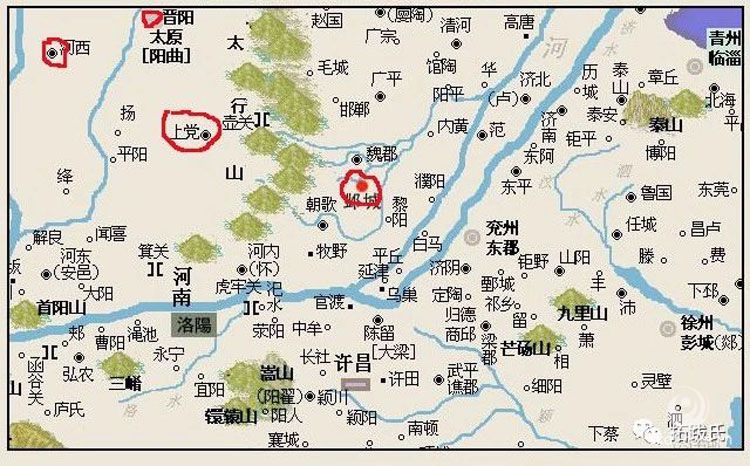

人马集齐了,拓跋猗㐌召开誓师大会,鼓舞士气,亲自领兵南下。卫操的侄子卫雄,也领兵一支上阵杀敌。大军浩浩荡荡向南穿过雁门关,在汾河以东与晋军会盟后,在西河、上党一带与刘渊大战。

刘渊的部队习惯了与晋军交战,忽然被草原上下来的猛虎这么一冲,马上溃败。这一战,解了涅县、寿阳之围。司马腾大喜,他与拓跋猗㐌在汾河东岸再次盟誓,永不背约,然后辞送拓跋猗㐌归国。并命卫雄等人在参合陂立碑,记载了这次军事行动。

3

按照《魏书·序记》的记载,这一战就是这么痛快。

但是,历史从来不会如此单纯。

拓跋猗㐌,也绝不是天生的雷锋。难道他带领雄狮十万出雁门,只为了在汾河边上为晋军解个围,然后就屁颠屁颠回家?要知道,那司马腾是出了名的吝啬,拓跋猗㐌不得到点好处,怎会轻易罢手!

让海盗不抢劫,是很难的事情。同理,让游牧部落变成文明国度,也不是一个卫操靠几年时间就能完成的事情。现在的拓跋部,应该是一半天使,一半强盗。拓跋猗㐌的想法,应该是和刘渊一样,想趁乱坐收渔翁之利。

好,历史的真相应该如何,让我们一起顺藤摸瓜。

公元304年,西晋“八王之乱”已到最后阶段,“八王”互相残杀,已经死了五个,剩下“三王”:河间王司马颙、成都王司马颖、东海王司马越。

司马颙此时在长安,司马颖在邺城挟持着皇帝,他俩互为犄角,是一派。司马颖还有一个下属——匈奴人刘渊,也不是等闲之辈。

在东海的司马越自成一派,与司马颖和司马颙争抢傻皇帝司马衷。但是司马越也不是一个人在战斗,他的亲弟东瀛公并州刺史司马腾在太原,还有在幽州(北京)的王浚也支持他。

甲方:司马颙+司马颖+刘渊

乙方:司马越+司马腾+王浚

双方的谈判桌就是中原大地,谈判方式:打仗。

缺图啊,只能将就了

拓跋猗㐌出兵前,中原的战事是这样的:

司马越出兵进攻邺城的司马颖,大败退却。

王浚带领乌桓骑兵从幽州南下助攻,司马颖逃奔洛阳、长安,惠帝也被挟持到长安。

王浚洗劫了邺城后,返回幽州。此时,邺城和洛阳落入司马越手中。

此前,也就是王浚进攻邺城前,司马颖的部下刘渊提议:“俺回山西调动五部匈奴过来帮你守城。(当然,那时还不叫山西)”司马颖同意,于是任命刘渊为北部单于(作死的任命),让他去调兵。

刘渊一回到离石,就发动五部匈奴,拥兵自立为王。他也不去救司马颖,而是在晋中南一带扩张自己的地盘。当然,在客观上牵制了司马腾的兵力。

这下司马腾当然不干了,他是并州刺史,名义上是管理晋中南的,现在被刘渊弄得只剩下太原周围的一小块地盘,快成光杆司令了。

于是,气急败坏的司马腾这才向拓跋猗㐌求助。

4

在上一篇中我们曾说过,“桓帝葬母”时,司马颙、司马颖、司马腾三人,都曾派出使者参加(点此穿越)。很明显,这三人都想跟拓跋猗㐌结盟,作为后援。

现在,他们三人分为两派,帮助司马腾,就等于与司马颙和司马颖为敌。这叫政治赌博。拓跋猗㐌和卫操心意相通,都把注压在了司马腾所在的司马越一派。

当然,拓跋猗㐌也有私心,他还想趁势南巡中原,效仿刘渊,借机抢一块地盘。(也就是从那时起,拓跋氏将目光瞄准了雁门关以南,总是伺机南下。在此后,拓跋猗卢也做过同样的尝试。)

司马腾当然也不是善茬,他既想让拓跋猗㐌帮忙,又害怕这老兄尾大不掉。于是,在拓跋猗㐌初战告捷之后,司马腾便借口迎接惠帝东撤,同时劝拓跋猗㐌返回雁北,并以立碑为名安抚之。当时,东边战事吃紧,司马腾也不能左右兼顾。如果留下拓跋大军在并州,也是麻烦。

那么,司马腾最终打赢刘渊了没有?没有。

拓跋猗㐌真的撤军了吗?也没有。

《魏书·卫操传》:“遣骑十万,前临淇漳。邺遂振溃,凶逆奔亡。军据州南,曜锋太行。翼卫内外,镇静四方……长路匪夷,出入经年。”

在卫操后来为拓跋猗㐌撰写的碑文中明确写道,这拓跋十万大军,是前后转战一年的,而且到了很多地方,包括前曹魏首都邺城附近。

我猜想,拓跋猗㐌应该是遣返了大部分部众,然后亲自带领一两万精骑兵继续南下。他穿过太行大峡谷转而向东,在今日河北南境的临漳县一带驻留了一段时间。恰逢司马颖部众和石勒反叛,威胁邺城。拓跋猗㐌的骑兵还一度解了邺城之危。

用东汉时的地图将就着看看吧

当时黄河北岸整个乱套,拓跋猗㐌得以在夹缝中四处流转。他们好像个旅游团,今天在太行山下观光,明天到淇水和漳河边洗脚,顺便看看,有没有可以牧马的地方。他们就这样转了几圈,居然一直也没有遇到什么土匪和官兵。

刘渊势力太大,司马腾的部将与刘渊对峙,四战四败,并州全境几乎整个落入刘渊手中。刘渊紧追不舍,剑锋直指司马腾本部。这时候,危在旦夕的司马腾再次想起拓跋猗㐌,二次求助。

这就有了正史中记载的公元305年“桓帝以轻骑数千救之,斩渊将綦母豚。”

救了司马腾之后,拓跋猗㐌才顺势返回。

“五胡乱华”的始作俑者司马颖早先对刘渊说过:“鲜卑、乌丸的骑兵,强劲快捷如风云,岂是匈奴五部的人可以抵挡?”这句话算是有几分见识。比起已经汉化的刘渊南匈奴部众,拓跋猗㐌的骑兵机动性更强。转战晋中南及河北一年,基本上毫发无伤。与刘渊两次交兵,两次大胜。

拓跋猗㐌在中原战场的这一搅局,客观上牵制了刘渊和石勒的反叛力量,为司马越、司马腾赢得胜利争取了空间:

八王之乱,以司马越的胜利收场。作为司马越一派的中流砥柱,司马腾也于306年正式都督邺城军事。307年,东海王司马越辅政,掌握了朝廷大权。

拓跋猗㐌和卫操赌赢了。

5

拓跋猗㐌两次相助司马腾,尤其是第二次,在司马腾有性命之危时舍命相救,让司马腾大为感动。他以晋室的名义封拓跋猗㐌为“大单于”,赐给金印紫绶。

或者说,司马腾并不是感动,而是吓得“不敢动”。他见识了拓跋氏的实力,不得不以“大单于”安抚之。顺便,也是牵制刘渊。

这是拓跋鲜卑历史上的第一次受封,而“大单于”这一称号,相当于是说:你就是晋王朝北方草原上的王者,所有游牧部落,都由你来管理!

拓跋猗㐌,一时风光无限。

只可惜,英雄人物往往像暗夜中的烟火,总是在最亮的时候跌落。就在受封“大单于”之后不久,拓跋猗㐌因感染风寒去世,年仅39岁。

事实上,在出关转战的这一年,因为在隆冬冰雪天气行军,拓跋猗㐌已经感染了风寒。他这种大块头,抵抗力和忍耐力极强,但是一旦被邪寒侵入,便是重症。于是,一代枭雄就此陨落。

拓跋猗㐌死后,卫操大感悲痛。猗㐌生性旷达,对卫操信任有加,言听计从,两人名为君臣,实则“好基友”。为了记下这一段伟大的友谊,卫操亲笔撰写了一篇言辞华丽的碑文,永载后世。

猗㐌死后,卫操将这段情义寄托在猗㐌之弟拓跋猗卢身上,继续为之鞠躬尽瘁,终于油尽灯枯,三年后也追随猗㐌而去。

卫操一生,无愧于晋,也无愧于拓跋。他为拓跋氏打开了汉化的第一道门,为拓跋氏立碑,并刻下几个极有分量的大字:

“魏,轩辕之苗裔。”

告诉你们哪,这拓跋氏,可是黄帝的后人啊。

不管这是出于个人情感的美化,还是出于形势折衷的粉饰,“轩辕之苗裔”这几个字,从此成为拓跋氏实现“中原梦”的理论基础。

在接下来拓跋猗卢的故事里,我们再谈这几个字的来由。

[本文所说“中原”,指广义上的中原。另,文中有很多地方古名、今名混杂,没办法,作者自己也给绕糊涂了。

出处:拓跋氏

作 者:石囡

返回新大同,查看更多 本文地址:《拓跋,上马》连载(14)||拓跋猗㐌:走,跟哥一起下中原战场搅局去https://www.sxdt.com.cn/content-42-16647-1.html